ヒトラー率いるナチス政権は、国の全土に及ぶ高速道路網――アウトバーン――を世界で初めて整備した。本稿では、ナチスによる高速道路の建設が政権への支持にいかなる効果を持ったかを検証する。1933年から1934年までの間に行われた選挙なり国民投票なりで投票結果にどんな変化が起きたかに着目して分析を加えたところ、「利益誘導」を意図した財政支出が政権への不支持率を低下させる効果を持ったことが見出された。高速道路が横切らなかった郡(選挙区)と比べると、新たに高速道路が横切ることになった郡(選挙区)では、選挙なり国民投票なりで政権への反対票の減り方がより大きかったのである。少なくとも1934年以降に関しては、アウトバーンが政権の人気をいくらか支える役目を果たしたと言えそうである。

「少なくとも、彼(ヒトラー)はアウトバーン(高速道路)を建設した」。ナチスが国内であんなにも支持された理由として両親や祖父母の口から繰り返し語られるがゆえに、多くのドイツ人の記憶に刻み込まれている文句である。ナチス政権が積極果敢な対外侵攻からジェノサイドに至るまでの一連の政策を推し進めるためには、国民からの圧倒的な支持が欠かせなかった。高速道路網の整備は、ナチス政権の疑いもなく光の面に属する成果として民衆の記憶の中に保存され、1933年以降にナチス政権が熱狂的に支持されるようになったのはなぜなのかを難なく説明してくれる絶好の答えとしてしきりに持ち出される格好になっている。

インフラを整備するための公共投資は、人心(国民のココロとアタマ)を掴む(つかむ)ことが果たしてできるのだろうか? 「ナチスがあんなにも支持されたのは、高速道路網を整備したから」という上の世代がひょいと口にする説明は、単なる言い訳に過ぎないのだろうか? それとも、ナチスに支持が集まった重要な理由を的確に捉えているのだろうか? 公共投資をはじめとした財政支出の効果について実証的な検証を試みているこれまでの先行研究に照らすと、インフラを整備するための公共投資は時の政権(与党、現職)への支持を高めるとは言い切れないようである。その理由の一部は、時の政権(与党、現職)にとって必要度の高い地域に狙いを定めて国の予算が投じられがちだからである。すなわち、公共投資をはじめとして国の予算が投じられる先として、厳しい選挙戦が予想される(選挙で敗れるおそれのある)地域(選挙区)が選ばれがちなのである。Levitt&Snyder (1997) や Manacorda et al. (2011) のように、利益誘導を意図した財政支出が時の政権(与党、現職)への支持を高める効果を持ったことを見出している研究もいくつかある。アメリカ軍によって占領されていた最中のイラクを対象に分析を加えている Berman et al.(2011) によると、インフラを整備するために巨額の予算(復興予算)が投じられた地域では反乱が減ったという結果が得られている。しかしながら、経済学なり政治学なりの方面の学術的な研究では、利益誘導を意図した財政支出の効果について懐疑的な見方――利益誘導を意図した財政支出は、狙い通りの効果を上げているとは言えない(時の政権への支持を高めるのに役立っているとは言えない)という見方――が大勢(たいせい)を占めている(例えば、Stein&Bickers 1994, Feldman&Jondrow 1984)。

ナチス・ドイツにおける高速道路網の整備がどんな効果を持ったかを検証するのは、無駄じゃないだろう。独裁という政治体制下において利益誘導を意図した財政支出が狙い通りに時の政権への支持を高めるのに役立ったかどうかについては、これまでに系統的に検証された試し(ためし)がないからである(Voigtländer&Voth 2014)。それに加えて、ナチスに支持が集まった理由についてよくわかっていないところもあるからである。ヒトラー率いるナチスが既に政権を握っていた1933年3月に行われた総選挙(国会選挙)でも、ナチス(国家社会主義党)の得票率は「わずか」44%でしかなかった。しかしながら、数年もしないうちに、政権への支持率が著しく(いちじるしく)高まったことが反体制派の調査によっても親衛隊保安部(SD)の調査によっても指し示されている(Evans 2006)。ナチス政権への支持が瞬く間に高まったのは、いかにしてだったのだろうか?

アウトバーンの建設

高速道路の建設は、ナチス政権にとって最優先事項だった。ナチスが政権を握って数週間後に、自動車の購入を後押しするために補助金が導入され、国内の自動車産業のこれからについて野心的な構想が打ち出された。それから6か月後には、ドイツ全土に及ぶ高速道路網の建設を取り仕切る会社が設立された。そして、ナチスが政権を握ってから9か月後には、高速道路網の最初の区間の建設が開始された(Vahrenkamp 2010)。

よく耳にする話とは違って、ナチスによるアウトバーン計画にとって軍事的な意図は大して重要な役割を果たさなかった。アウトバーン計画は、1920年代に民間のシンクタンクと組織によって綿密に練り上げられていた構想――自動車道路研究会(STUFA)およびハンザ同盟=フランクフルト=バーゼル自動車道準備連合会(HaFraBa)による構想――を部分的に引き継いだものだった。ほぼほぼその構想に沿って建設が進められたが、構想とは違ったかたちで建設された区間も一部あった。

一区間ずつ完成させて都市圏を順々に繋いでいく(つないでいく)代わりに、同時に17区間の建設が開始された。全部で901ある郡のうち131郡を横切るかたちで、同時進行で建設が進められたわけである。そのせいもあって、最初の区間が開通するまでにはいくらか時間を要した。しかしながら、国内のあちこちでその進捗(しんちょく)を目にすることができた。計画段階でも建設段階でも、ナチスはアウトバーンを偉大な成果として喧伝するプロパガンダを流した 。ヒトラーは、首相に就任してから9カ月経つか経たないかという1933年9月に、最初の区間の着工を祝って鍬入れ式(くわいれしき)を行った。ヒトラーが鍬入れしている姿を収めた写真は、同年11月の総選挙で選挙ポスターとして転用された。 新しい区間が開通するたびに、大きな騒ぎになった。道路脇に大勢が列をなして集まって、党の指導者たちが得意げに運転する車が通過するのを見学したのである。1935年までに最初の区間が開通し、1938年までに距離にして3500キロメートル分が完成した(Vahrenkamp 2010)。

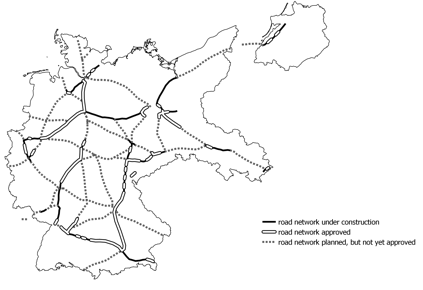

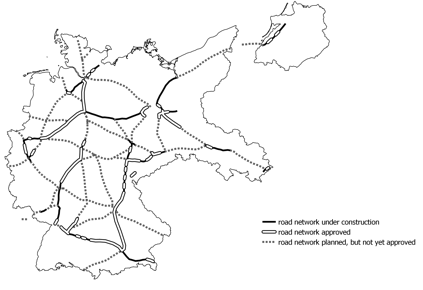

アウトバーン計画の1934年時点での進捗状況をまとめたのが以下の図1である。全土に高速道路網を張り巡らせてあちこちの人口密集地を残らずつなぎ、国内にあるすべての郡の半分近くをいずれかの区間が横切るようにするというのが当初の予定だった(点線)。しかしながら、1934年までに着工に踏み切られたのは、当初予定されていた区間のうちのわずか15%に過ぎなかった(黒色の実線)――二重線は、建設が承認されたものの、まだ着工されずにいた区間――。

図1. 1934年時点におけるアウトバーン計画の進捗状況

ナチス政権がどれだけ支持されていたかをどうやって測る?

高速道路が建設中だった郡(選挙区)でヒトラー率いるナチス政権への支持がいくらか高まったか? それが探るべき問いである。しかしながら、自由で公正な選挙が最早行われなくなってしまっていたというのに、その答えをどうやって知ったらいいのだろう? ナチスが政権を握って以降も、選挙はちょくちょく行われた。国民からどれだけ愛されているか(支持されているか)を見せつけるためにである。しかしながら、その選挙というのは、自由でもなければ公正でもなかった。投票ブースの前には突撃隊のメンバーが立っていて、有権者は監視されながら票を投じるように迫られた。誰にも見られずに票を投じるのも可能といえば可能だったが、冷ややかな目を差し向けられた。無効票が(政権への)賛成票としてカウントされるのもしばしばだった。高齢で体が弱い有権者も投票所まで連れて行かれた。いくつかの郡では、有権者に手渡す前に投票用紙に印(しるし)をつけておいて、誰がどんな票を投じたかが辿れるようになっていた。ナチス(国家社会主義党)の得票率は概して極めて高かったが、1933年11月の総選挙をはじめとしてその後の選挙での得票率通りに国民の9割以上が漏れ無く(もれなく)ナチス政権を本気で支持していたなんて語るのは馬鹿げているだろう。有権者のうちでどのくらいの割合がナチス政権を本気で支持していたかを(ナチスが政権を握って以降に行われた選挙での)ナチスの得票率から突き止めることなんてできないのだ。

そこで、ナチスがどれだけ支持されていたかではなく、どれだけ支持されていなかったかに目を向けてみるとしよう。具体的には、それぞれの郡ごとに政権への不支持率が時とともにどう変わったかに分析を加えてみるとしよう。いずれかの郡で政権への不支持率が国全体の趨勢を凌駕する勢いで減ったとしたら、その郡で政権への支持に変化が起きた証拠と見なすことができるだろう。このような角度から分析を加える理由は、選挙区ごとに重要な違いが見られるからである。例えば、ヒトラーが国家元首として権力を大幅に強めることにつながった1934年8月の国民投票では、アーヘン市の有権者の24%が(ヒトラーが首相に加えて大統領職も兼ねることに) 反対票を投じている。その一方で、ニュルンベルク市で反対票を投じた有権者の割合は4.6%に過ぎなかったのだ。

きちんと似たもの同士を比較する必要があるので、前後二回の投票――1933年11月の総選挙および1934年8月の国民投票――で政権への不支持率がどう変わったかを調べてみるとしよう。1933年11月に行われた総選挙では、国会での議席が争われた。出馬したのは、ナチス(国家社会主義党)に属する候補者のみだった。ヒンデンブルグ大統領の死去に伴って行われたのが、1934年8月の国民投票である。ヒトラーが首相と大統領を兼ねることに同意するかどうかが問われたのである。

高速道路の建設はいかなる効果を持ったか?

いずれかの区間(高速道路)が建設中だった郡と、新たに高速道路が建設されずにいた郡とでどういう違いが見られたか? 国全体をひっくるめた趨勢としても1933年11月から1934年8月までの間に政権への不支持率は低下したが、いずれかの区間が建設中だった郡ではその下げ幅がより大きかった。政権への不支持率の増減の分布をまとめたのが以下の図2である。いずれかの区間が建設中だった郡での結果(政権への不支持率の増減)の分布をまとめたのが点線、高速道路が建設されずにいた郡での結果の分布をまとめたのが実線である。一見してすぐわかるように、いずれかの区間が建設中だった郡の方が政権への不支持率の下落幅が大きい傾向にある。点線で描かれた曲線(分布曲線)の方が左側に位置しているのだ。

図2. 政権への不支持率の増減幅(1933年11月~1934年8月)

統計的な解析を試みたところ、1933年11月から1934年8月までの間に、政権への不支持率がかなりの勢いで下落していることが見出された。高速道路が建設されずにいた郡を平均すると、政権への不支持率の下落幅は1.5ポイント(1.5パーセントポイント)。それに対して、いずれかの区間が建設中だった郡を平均すると、政権への不支持率の下落幅は2.4ポイント(2.4パーセントポイント)。高速道路が建設されずにいた郡と比べると、いずれかの区間が建設中だった郡では、平均して6割増しの勢いで政権への不支持率が下落したのだ。

問題は、高速道路の建設が「原因」(政権への不支持率を下落させた原因)だったと言えるのかということである。もしかしたら、どういうわけだか政権寄りになりつつあった(政権への支持を強めつつあった)郡にご褒美(ほうび)のつもりで高速道路を建ててやったってだけなんじゃなかろうか? 忠実な僕(しもべ)に見返りとしてご褒美でもやるつもりで。そのあたりがどうだったかを探る(より厳密に因果関係を推定する)ために、二通りの検証を試みた。

- 第一に、いずれかの区間が建設中だった選挙区で政権への不支持率の下落幅がより大きかったのは、1933年11月時点での政権への不支持率が異様に高かったせいかどうかを検証してみたが、そうじゃなかったという結果が得られた。

- 第二に、1933年よりも前に練り上げられていた構想――自動車道路研究会(STUFA)による高速道路網構想――との異同に着目した。1933年以降にナチスによって建設が進められた区間と、1920年代に練り上げられていた構想に盛り込まれていた区間とを突き合わせてみたら、ナチスがご褒美のつもりで高速道路を建ててやった(政権寄りになりつつあった郡にご褒美のつもりで高速道路を建ててやった)かどうかを実証的に検証できるかもしれない。1920年代に練り上げられていた構想通りに(1933年以降になって)建設された区間に関しては、ナチスがご褒美のつもりで建ててやったという可能性は薄そうだ。その一方で、1920年代に練り上げられていた構想には盛り込まれていなかったのに1933年以降になって建設された区間に関しては、ナチスがご褒美のつもりで建ててやった可能性もあり得そうだ。

高速道路の建設がそれぞれの郡(選挙区)に及ぼした効果(政権への不支持率をどれだけ下落させたか)をまとめたのが以下の図3である。すべての郡(901郡)を二つのグループに分けて、1933年以降にいずれかの区間(高速道路)が建設中だった郡と、高速道路が建設されずにいた郡とで(1933年11月から1934年8月までの間に)政権への不支持率がそれぞれどのくらい下落したかを表しているのが、一番左の対(つい)になっている棒グラフである。いずれかの区間が建設中だった選挙区の方が1ポイント(1パーセントポイント)近い差で(政権への不支持率の下落幅がその差の分だけ大きいという意味で)有権者の「変心」が多くなっている。1920年代に練り上げられていた構想で高速道路が横切る予定になっていた郡(400郡)を対象に、同様の分析を加えた結果をまとめた――1933年以降に構想通りに高速道路の建設が進められた郡と、構想通りにいかなかった(高速道路が建設されなかった)郡とで、政権への不支持率がそれぞれどのくらい下落したかを表した――のが真ん中の対になっている棒グラフだが、すべての郡(901郡)を対象に分析を加えたケースとほぼ同じような結果が得られている。すなわち、1920年代に練り上げられていた構想で「技術的な理由に照らしても経済的な理由に照らしても、高速道路を建てるならこのあたりがいい」と白羽の矢が立てられた郡(400郡)同士を比べても、高速道路の建設に伴う効果の大きさ――高速道路が建設中かどうかによって、政権への不支持率の下落幅に生まれる差――は、すべての郡(901郡)が対象の先のケースと同じくらいなのである。1920年代に練り上げられていた構想では高速道路が横切る予定になっていなかった498郡を対象に、同様の分析を加えた結果をまとめたのが一番右の対になっている棒グラフである。「ナチスによるご褒美」仮説が成り立つようなら――政権寄りになりつつあった郡にご褒美のつもりでナチスが高速道路を建ててやったのだとしたら――、高速道路の建設に伴う効果が先の二つのいずれのケースよりも大きくなりそうなものだが、そうはなっていない。むしろ、(1920年代に練り上げられていた構想で高速道路が横切る予定になっていた400郡が分析対象の)真ん中のケースよりもその効果は小さいのだ。言い換えると、ナチスが独自の判断で建設に踏み切った区間が横切る郡では政権への支持がどこよりも高まったかというと、そうはなっていないのだ。結論をまとめると、すべての郡(901郡)が分析の対象になっている一番左のケースであのような結果になっている――高速道路が建設中かどうかによって、政権への不支持率の下落幅に差が生まれている――のは、ナチスがご褒美のつもりで高速道路をどこに建てるかを戦略的に決めたせいだとはどうも言えなさそうなのだ。

図3. 高速道路の建設が政権への不支持率に及ぼした効果

さらには、同じ郡の中でも建設中の区間が近くにあった(その区間との距離が近かった)選挙区ほど、政権への不支持率の下落幅が大きいことも見出されている。言い換えると、建設中の高速道路から距離的に隔たっていた選挙区ほど、「変心」する有権者が少なかったのである。

高速道路の建設が政権への支持を高めたのはなぜなのか?

ナチス政権は、景気刺激策として高速道路の建設を何よりも優先した。高速道路の建設によって60万人の雇用を生む目論見だったが、実際には最大で12万5千人の雇用が生み出されるにとどまった。最近の研究によると、高速道路の建設がマクロ経済(ドイツ経済全体の景気)に及ぼした効果は些細なものだったという結果が得られている(Ritschl 1998)。高速道路が建設されたおかげで交通の便がよくなって得をしたかというと、それも大したことはなかったようである。当時のドイツは、自家用車の所有率がヨーロッパで最下位だったからである(Evans 2006)。

とは言え、高速道路の建設が界隈の町や村をそれなりに潤した(うるおした)可能性はある。高速道路を建設するために雇われた作業員たちは、当初のうちは高速道路が建設されている周辺の町や村にある民家にお世話になったが、しばらくして付近にバラックが建てられるとそこに住まった。作業員たちは、その地にある宿屋や売店でお金を落とした。さらには、映画の鑑賞会を取り仕切りもした。そのおかげで、高速道路が建設されている周辺の町や村はちょっとした観光スポットになった。週末の旅行先として賑わったのである(Eichner-Ramm 2008)。

現代の民主主義国で選挙が近づくにつれて財政出動が試みられる(歳出が拡大されたり減税に踏み切られたりする)という「政治的予算循環」現象が引き起こされるのは、現職の政治家が己の力量を示さなくちゃという思いに駆られるせいかもしれない。それと同じように、アウトバーンの建設は、ナチス政権の力量を示す説得力のある証拠という役割を担ったと言えよう。ヒトラーがアウトバーン計画をぶち上げた演説で宣した(せんした)如く、新しい政権にはとめどないエネルギーと抜群の組織力が備わっていることをまざまざと見せつけようとしたのだ。アウトバーンの建設こそがドイツ経済の再生を引き起こした主因なのだと喧伝されたのに加えて、1933年以降に失業者が急速に減ったこともあり、アウトバーンの建設は「功を奏した」という思いが多くの国民によって共有された。「ワイマール時代の政府は、無能で右往左往してばかりいた」と苦々しく思っていた多くの国民は、高速道路がちゃっちゃと(素早く)建設される光景にびっくりして感動したに違いない。プロパガンダの流布に励んだ宣伝省は、国民の想像の中で高速道路とヒトラーとが一つに溶け合うようにあれこれと骨を折った。例えば、出来上がった道路を「総統の道」と名付けたりした。ヒトラーの人気に便乗してアウトバーンの評判を高めようとしただけでなく、同時にヒトラーの人気をさらに高めようともしたのだ。アウトバーンの建設というナチス政権の成果は、国中(くにじゅう)の有権者の投票行動に影響を及ぼしたろうが、新たに高速道路が建設されている最中の郡に住んでいてその様を目撃した有権者にとりわけ強い印象を与えたろう(Gennaioli&Shleifer 2010)。

結論

政権を握ったナチスが前例のない罪を犯さないでいるうちは、ドイツ国内でのその人気ぶりはそれはもう相当なものだった(Evans 2006)。多くの歴史家が指摘しているところによると、政権への支持を高める役割を果たした要因のうちの一つがアウトバーンの建設だったという。1933年から1934年までの間に行われた総選挙なり国民投票なりの結果を具に(つぶさに)調べたところ、そうかもしれない可能性が浮上してきた。アウトバーンの建設が有権者の投票行動に及ぼした効果を特定するために、ナチスによって建設された高速道路網の地理的な分布(どの区間がどこをどう横切ったか)に関する細かなデータを利用して、1933年11月から1934年8月までの9カ月の間に有権者の「変心」がどのくらい起きたかに分析を加えたところ、「総統の道」が横切ることになった郡(選挙区)で政権への不支持率がかなりの勢いで下落した――「総統の道」が横切らなかった郡(選挙区)と比べて、政権への不支持率の下落幅がずっと大きかった――ことが見出されたのである。

高速道路が建設されたおかげでその界隈が経済的に潤ったのも政権への支持を高める一因となった可能性はあるが、些細な一因というに過ぎなかったろう。それ以上に重要だったのは、新たに建設された高速道路が政権の力量を示す目に見える証拠となったことである。「ドイツを再起させる」という約束を果たせるだけの実行力が政権に備わっていることを示す目に見える証拠となったことである。ナチスが政権を握ってから数カ月しか経っていない段階で、壮大な高速道路網計画が実行に移された。100を超える郡を横切るかたちで、17の区間が国内のあちこちで同時進行で建設された。すなわち、高速道路の建設が着々と進んでいるのを目撃した多くの国民にまざまざと見せつけたのである。新しい政権には約束を果たせるだけの実行力が備わっていることを。

政権の手柄を吹聴する巧みなプロパガンダも加勢して、アウトバーンの建設は多くのドイツ国民のココロとアタマを掴むのに成功したのだった。いや、感銘を受けたのはドイツ国民だけじゃなかった。第二次世界大戦の終盤にドイツに足を踏み入れたアメリカ陸軍の士官の中にも、アウトバーンの利便性に心を打たれた人物がいた。ドワイト・アイゼンハワー(Dwight D. Eisenhower)である。 帰国してからしばらく経って(1953年に)大統領に就任したアイゼンハワーは、アメリカにも高速道路網(州間高速道路網)を整備するべく腰を上げたのである。

<参考文献>

●Berman, Eli, Jacob N. Shapiro, and Joseph H. Felter (2011), “

Can Hearts and Minds Be Bought? The Economics of Counterinsurgency in Iraq”,

Journal of Political Economy 119 (4): 766–819.

●Eichner-Ramm, Britta (2008),

70 Jahre Autobahn Göttingen – Kassel: Zeitzeugen berichten. Göttinger Tageblatt-Verlag.

●Evans, Richard J. (2006),

The Third Reich in Power. Penguin.

●Feldman, Paul, and James Jondrow (1984), “

Congressional Elections and Local Federal Spending”,

American Journal of Political Science 28: 147–64.

●Gennaioli, Nicola, and Andrei Shleifer (2010), “

What Comes to Mind”,

The Quarterly Journal of Economics 125 (4): 1399–1433.

●Levitt, Steven D., and James M. Snyder (1997), “

The Impact of Federal Spending on House Election Outcomes”,

The Journal of Political Economy 105 (1): 30–53.

●Manacorda, Marco, Edward Andrew Miguel, and Andrea Vigorito (2011), “

Government Transfers and Political Support”,

American Economic Journal: Applied Economics 3 (3): 1–28.

●Ritschl, Albrecht (1998), “

Reparation Transfers, the Borchardt Hypothesis and the Great Depression in Germany, 1929–32: A Guided Tour for Hard-Headed Keynesians”,

European Review of Economic History 2 (1): 49–72.

●Stein, Robert, and Kenneth N. Bickers (1994), “

Congressional Elections and the Pork Barrel”,

Journal of Politics 56: 377–99.

●Vahrenkamp, Richard (2010),

The German Autobahn 1920-1945: Hafraba Visions and Mega Projects. BoD – Books on Demand.

●Voigtländer, Nico, and Hans-Joachim Voth (2012), “

Persecution Perpetuated: The Medieval Origins of Anti-Semitic Violence in Nazi Germany”,

The Quarterly Journal of Economics 127 (3): 1339–92.

●Voigtländer, Nico, and Hans-Joachim Voth (2014), “

Highway to Hitler”, CEPR Discussion Paper No. 9983.

.png)